Satu agenda penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia pada 2 tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf macet total (atau bahkan tidak dilakukan sama sekali): security sector reform atau reformasi sektor keamanan. Hal ini makin diperparah dengan keterlibatan fungsi dan tugas TNI ke dalam ranah-ranah sipil. Padahal sebenarnya TNI sudah memiliki satu batasan yang tegas dalam Undang-Undang TNI, berupa operasi militer selain perang jika mereka ingin dilibatkan ke dalam sektor-sektor sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI.

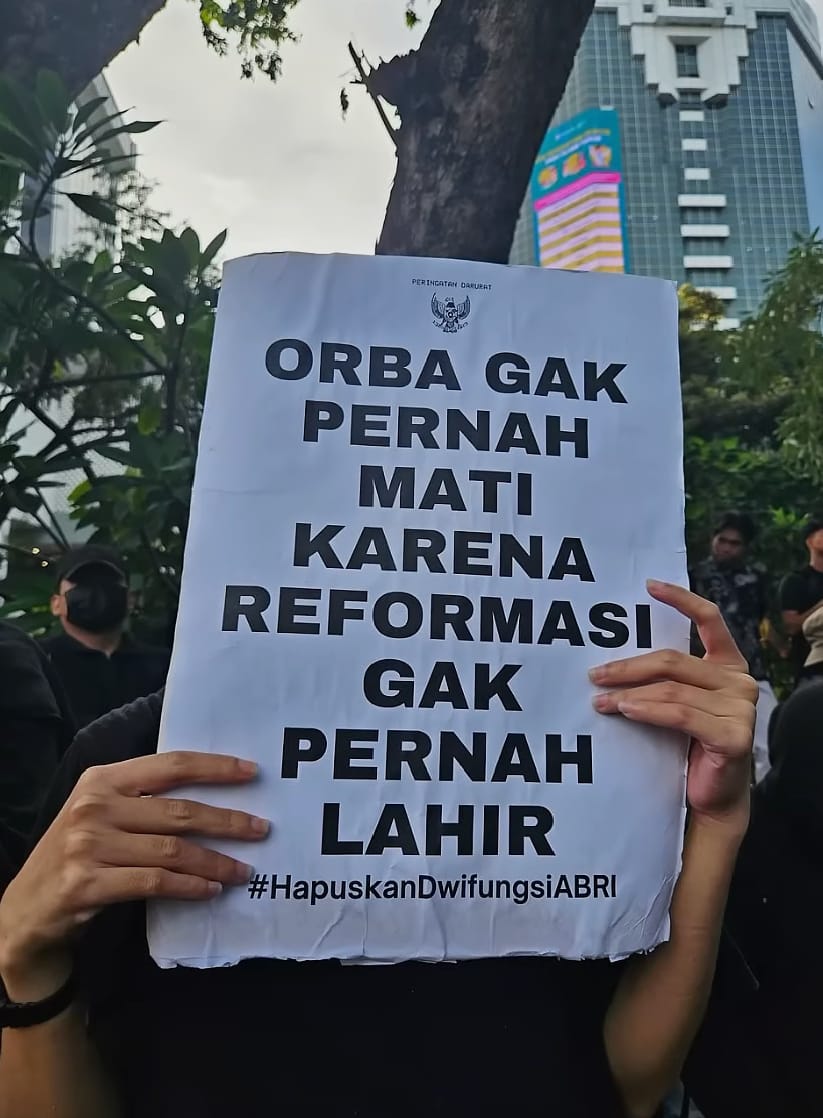

Dewasa ini, kita melihat bahwa TNI justru banyak sekali masuk ke dalam ranah publik. Misalnya terkait kebijakan pelibatan yang berlebihan yang dilakukan oleh TNI di dalam satu kerangka penanganan COVID-19. Beberapa waktu lalu kita melihat salah satu tokoh publik, Rachel Venya, yang dibantu melarikan diri dari tempat isolasi oleh salah satu anggota TNI. Hal ini menandakan sebenarnya keterlibatan TNI hari ini dalam penanganan pandemi COVID-19 minim evaluasi dan koreksi. Kewenangan besar yang kemudian diberikan kepada TNI itu seharusnya diuji ulang. Selain itu, beberapa penempatan perwira TNI aktif dilakukan secara sengaja dalam pemerintahan Presiden Jokowi, dalam konteks ini ke Menteri BUMN Erick Thohir, dalam posisi strategis yakni komisaris di BUMN dan juga ada beberapa staf ahli. Ini mengndiksikan bahwa sebenarnya perwira TNI sudah kemudian masuk terlalu jauh dalam ranah sipil.

Meskipun sebenarnya TNI dapat dilibatkan ke dalam ranah sipil, dalam kerangka operasi militer selain perang sebagaimana diatur dalam undang-undang TNI, tetapi hari ini kita melihat begitu banyak keterlibatan dalam ranah sipil yang sebenarnya melanggar undang-undang. Meski tidak tidak boleh dibiarkan terus-menerus, hal semacam ini nyatanya dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Bahkan sebenarnya sejak awal Presiden Jokowi telah “merestui” agar TNI bisa terlibat ke dalam ranah sipil. Tentu pelibatan semacam TNI ke dalam ranah sipil ini akan sangat berbahaya, karena meluasnya peran militer dalam domain sipil tentu otomatis akan membuat menyusutnya ruang-ruang sipil.

Adapun kita juga bisa melihat keterlibatan dalam pengamanan demonstrasi yang semakin memperbesar potensi gesekan serta pelanggaran hak asasi manusia. Pada beberapa konteks demonstrasi seperti misalnya di Omnibus Law, kita melihat begitu mudahnya bagi anggota TNI turut berjaga di lapangan melakukan pengamanan bersama dengan Kepolisian. Ini sejatinya sangat tidak boleh dilakukan karena apabila terjadi gesekan antara unsur militer dengan unsur sipil, tentu akan membuat satu potensi pelanggaran hak asasi manusia yang baru.

Komponen cadangan atau Komcad itu juga menjadi “penjelmaan lain” masuknya TNI dalam ranah sipil. Landasan hukum dari Komcad ialah Undang-undang PSDM yang juga oleh banyak pihak dinilai sangat problematis. Sejatinya, Komcad ini tidak urgent untuk dibentuk, selain misalnya perkara anggaran kita juga melihat bahwa saat ini begitu banyak masalah institusi TNI yang seharusnya dijadikan prioritas utama penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi pengalihan permasalahan itu malah dialihkan ke dalam ranah yang sebenarnya tidak memiliki satu urgensi, dalam hal ini yaitu Komcad.

Lebih lanjut, kultur kekerasan yang terbangun dalam satu institusi militer ini masih sangat masif dilakukan. Misalnya terkait penggunaan kekerasan secara berlebihan atau excessive use of force masih saja terjadi dalam beberapa peristiwa. Kita bisa melihat melihat bagaimana sebuah “cara pandang” melihat suatu kekerasan dijadikan sebagai jalan utama oleh TNI yang bertugas di lapangan.

Upaya reformasi Peradilan Militer juga sampai hari ini tidak berjalan dengan maksimal. Padahal kita melihat bahwa sebenarnya pengadilan militer menjadi satu jalan penting bagi institusi TNI untuk memutus satu rantai impunitas dan memberikan satu bentuk keadilan kepada para korban. Pengadilan Militer ini landasan hukumnya ada pada Undang-undang tahun 1997 yang dibuat sejak zaman Orde Baru. Ini tentu saja membutuhkan satu pembaruan karena selama ini kita melihat bahwa Peradilan Militer kerap menjadi satu jalan untuk melegitimasi impunitas dan terbukti hari ini tidak memberikan efek jera kepada perwira militer yang kemudian melakukan pelanggaran atau tindakan kekerasan.

#PercumaLaporPolisi dan #1Hari1Oknum sempat begitu viral di berbagai media sosial maupun media massa. Sejatinya hal ini bisa menjadikan satu momentum perbaikan institusi TNI secara menyeluruh. Dewasa ini, kinerja Kepolisian yang begitu memburuk merupakan efek domino dari gagalnya reformasi tubuh kepolisian secara menyeluruh dan mendalam. Untuk itu, Kapolri harus memegang satu kendali penuh untuk mengevaluasi institusi ini agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Stagnansi juga terlihat dari ragam kebijakan yang ada di dalam tubuh Kepolisian pada hari ini. Angka kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian masih terus saja menjadi angka tertinggi dibandingkan dengan aktor-aktor negara lainnya seperti TNI, sipil, dan lain sebagainya. Ini menjadi masuk akal karena memang polisi itu menjadi aktor yang paling sering bersinggungan dengan masyarakat, ia merupakan bagian dari sipil. Tetapi yang perlu disoroti adalah Kepolisian seharusnya membangun satu kultur yang lebih humanis, ketika mereka menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas berkaitan dengan sipil.

KontraS mencatat bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak adalah penembakan dan penggunaan senjata api. Padahal misalnya kita melihat, mereka sudah memiliki satu instrumen yang penting untuk dijalankan yakni, Perkap Nomor 1 tahun 2008 terkait dengan penggunaan kekuatan. Ada juga misalnya Perkab Nomor 8 terkait dengan perkakas manusia. Poinnya adalah aturan-aturan tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi polisi masih enggan untuk menjalankan aturan internalnya sendiri. Evaluasi dan penegakan hukum tindakan pelanggaran tersebut masih sangat minim, bahkan cenderung menjadi satu kondisi yang dinormalisasi hingga menjadi satu kultur, bahwa ketika kepolisian melakukan tindakan pelanggaran tidak ada satu mekanisme follow-up atau penindakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan hal tersebut.

Beberapa waktu lalu, ada satu bentuk instrumen metode baru dalam melakukan represi di muka umum, yakni terkait dengan virtual police, di mana mereka melakukan penindakan dan pemantauan atas apa yang ada di dunia maya. Ini tentu saja kontraproduktif terhadap semangat demokrasi dan kebebasan sipil yang diteriakkan oleh masyarakat sipil. Permasalahan tersebut juga kian memburuk dengan lemahnya mekanisme pengawasan. Kita bisa melihat ada semacam pembiaran, mereka yang melakukan pelanggaran cenderung diselesaikan dengan mekanisme etik ataupun mekanisme disiplin saja, tanpa diseret ke dalam mekanisme pidana. Padahal Undang-undang Polri sebenarnya sudah menentukan bahwa mekanisme internal tidak menghapuskan mekanisme peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana secara umum.

Kekerasan di Papua

Selanjutnya yang juga menjadi catatan kritis kita bersama yaitu terkait pendekatan sekuritisasi dan militeristrik yang selalu menjadi opsi utama dari pemerintahan selama mengatasi permasalahan sistemik yang ada di Papua. Presiden Jokowi terus saja menggunakan cara atau paradigma seperti sekuritisasi dan tidak mau mengoreksi pendekatan yang selama ini kita tahu tidak berhasil untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terjadi, akhirnya mengorbankan misalnya KKB, masyarakat sipil, ataupun TNI-Polri sendiri. Adapun beberapa pola yang terus dijalankan di Papua yakni pendekatan kekerasan, pendekatan berbasis stigma.

Presiden Jokowi melalui Kemenkopolhukam menetapkan kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris dan ini menjadi salah satu legitimasi dikerahkannya militer besar-besaran ke Papua. Hal ini tentu saja sangat berlebihan karena seharusnya yang dibangun adalah jalan-jalan geologis yang bisa lebih tepat guna bagi masyarakat di Papua. Kita juga perlu mendorong satu bentuk pendekatan humanis terhadap masyarakat Papua, misalnya melalui penghapusan stigma, menghapus rasisme yang dilakukan, dan begitu banyak cara-cara yang lain untuk memutus rantai kekerasan yang ada di Papua dibandingkan dengan sekuritisasi dan militeristik, yang sampai hari ini sebenarnya terbukti tidak menyelesaikan persoalan.

Selain itu, pemerintah juga selalu saja mendominasi secara tunggal narasi-narasi yang ada di Papua, kemudian dibenturkan dengan narasi-narasi NKRI harga mati dan lain sebagainya. Hal ini tentu mejadi satu bentuk resistensi yang dilakukan oleh negara dan upaya untuk menutupi permasalahan sistemik dan struktural yang selama ini ada di Papua. Seharusnya pemerintah bisa jujur, bisa membuka secara transparan dan akuntabel apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan menjelaskan kepada publik apa tantangan yang harus dihadapi. Bukan justru malah melakukan kampanye dan mendominasi narasi yang ada secara tunggal.

Nyatanya, tidak nampak adanya sebuah itikad baik dari pemerintahan untuk memutus rantai kekerasan di Papua hari ini. Menurut catatan KontraS setidaknya ada 68 kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Selain itu, KontraS mencatat adanya intimidasi, penganiayaan, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penembakan, penyiksaan, dan salah tangkap. Masih teringat juga di dalam benak kita semua satu penembakan tragis terhadap Pendeta Yeremia yang awalnya dikatakan KKB sebagai aktornya. Padahal setelah dilakukan investigasi justru malah aktor penindakannya adalah TNI. Ini sebenarnya yang kita lihat sebagai salah satu bentuk, cara-cara sekuritisasi yang akhirnya menjatuhkan korban sipil, tentu hal ini tidak bisa untuk terus dibiarkan.

Menurut catatan KontraS lagi, kekerasan masih didominasi oleh institusi Kepolisian, dengan satu kasus, diikuti TNI 17 kasus, dan aparat gabungan TNI-Polri 10 kasus. Tentu ini merupakan efek dari bentuk sekuritisasi yang terus dilakukan. Korban utamanya tentu saja masyarakat sipil, salah satunya misalnya terkait dengan Pendeta Yeremia yang sampai hari ini kasusnya juga masih dituntut dan masih belum belum selesai.

Penangkapan sewenang-wenang menjadi tindakan tertinggi dengan 26 kasus. Penangkapan sewenang-wenang ditujukan kepada mereka yang aktif menyuarakan pendapat terkait dengan kemerdekaan Papua. Upaya pendekatan kepada mereka yang memiliki pandangan yang berseberangan dengan narasi pemerintah bisa begitu sangat represif. Ini bukan hanya terjadi di Papua, tapi terjadi di berbagai daerah Indonesia. Kita melihat ada kejadian di Semarang, kemudian di Jakarta juga, mereka yang menyuarakan, menggelorakan semangat untuk pemberhentian kekerasan di Papua juga ditangkap.

Terkait dengan otsus, negara seakan-akan tidak menerima, pun demikian walaupun otsus tersebut ditolak secara masif oleh masyarakat Papua. Namun, rancangan Undang-undang Otsus tersebut sebenarnya sampai hari ini tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan di Papua masih saja dilanjutkan. Undang-undang tersebut juga sangat tidak partisipatif dalam pembuatannya.

Pendekatan yang dilakukan selama ini harus dikoreksi karena terbukti tidak berhasil dan bahkan justru makin memperpanjang rentetan masalah yang ada. Tentu saja kita mendorong pemerintah untuk tidak resisten, bahkan dalam dunia international saat itu juga salah satu diplomat Indonesia menyerang Vanuatu yang mengkritik bagaimana Indonesia menggunakan cara-cara kekerasan dalam upaya penyelesaian masalah di Papua. Ini sebenarnya yang seharusnya pemerintah Indonesia evaluasi secara komprehensif melibatkan multisektor, dibarengi oleh pemenuhan hak-hak dasar guna mengakhiri satu problematika sistemik yang ada di Papua.

Penulis : Elsa Lailatul

Editor : M. Thohari